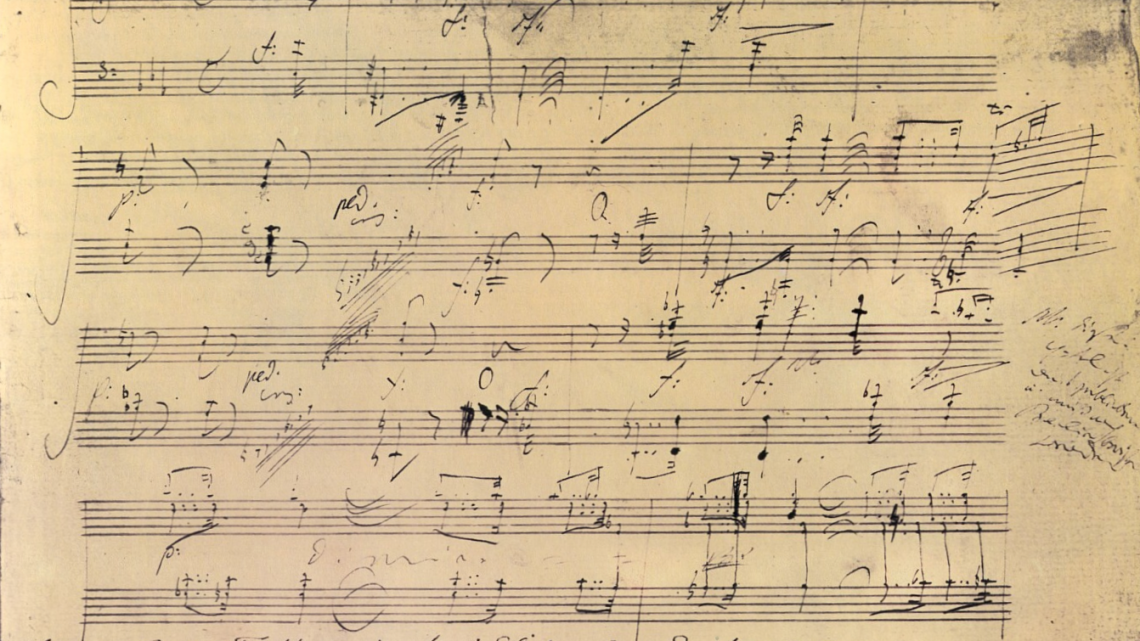

Das VIII. Kapitel des DOKTOR FAUSTUS enthält eine Beschreibung von Beethovens Sonate op.111, die der Sonate eine große Popularität vor den anderen späten Sonaten eingebracht und ihre Rezeption stark beeinflußt hat. Der Zugang zu einem Musikstück über einen literarischen Text ist jedoch nicht unproblematisch – es lohnt sich, die Sonate oder zumindest die Stellen, die Wendell Kretzschmar so beredt erläutert, noch einmal unbeeinflußt von Thomas Manns/Adornos Sichtweise zu betrachten.

Adornos Essay über den SPÄTSTIL Beethovens, 1934 geschrieben, lag in der 1937 veröffentlichten Fassung Thomas Mann vor; die von Mann benutzten Passagen sind von der Sekundärliteratur wiederholt im einzelnen aufgezeigt worden.

Alle Zitate von Thomas Mann setze ich kursiv: sie stammen aus dem VIII. und XXV. Kapitel des Romans, aus DIE ENTSTEHUNG DES DOKTOR FAUSTUS, aus den TAGEBÜCHERN 1943-49 und den in deren Anhang veröffentlichten von Thomas Mann gestrichenen Passagen der ENTSTEHUNG.

I.

In der ENTSTEHUNG äußert sich Thomas Mann zur geistigen Urheberschaft der im Roman ausgearbeiteten Musik-Ideen (später von ihm auf Drängen von Katia und Erika Mann gekürzt):

Ich … fand in mir … eine unbedenkliche Bereitschaft zur Aneignung dessen, was ich als mein eigen empfinde. Ich habe diese Gefahr in Kauf genommen, weil (die 12-Ton Technik) in der Sphäre des Buches …eine Färbung, einen Charakter annimmt, die sie in ihrer Eigentlichkeit nicht besitzt … (Adornos) Gedanke und meine ad hoc-Version davon treten weit auseinander. Die Darstellung … gründet sich ganz und gar auf Adorno’sche Analysen. … ebenso ließ ich mir von außen sagen, was ich wußte, ließ mir helfen durch einen anderen – von mir selbst. Der ‚andere‘ hatte nicht wenig Spaß daran. ‚Ich bin bekanntlich der Teufel‘, sagte er, als er mit dem Kapitel bekannt geworden war. / Die gleiche Bewandtnis hat es mit gewissen Bemerkungen über die Tonsprache des späten Beethovens … Ideen über Tod und Form, das Ich und das Objektive mochten dem Verfasser einer fünfunddreißig Jahre zurückliegenden venezianischen Novelle wohl als Erinnerungen an sich selbst gelten.

Diese Quelle (Der Tod in Venedig) ist nicht sehr ergiebig: er (Aschenbach) „sann nach über die geheimnisvolle Verbindung, welche das Gesetzmäßige mit dem Individuellen eingehen müsse … und kam von da aus auf allgemeine Probleme der Form und der Kunst“ und später: „…und ist nicht das Nichts eine Form des Vollkommenen?“

Alle sich auf Beethoven beziehenden Gedanken stammen von Adorno. Thomas Mann hat genommen und umgeformt, was er poetisch und inhaltlich brauchen konnte.

II.

Wendell Kretzschmar, ein untersetzter Mann mit Rundschädel … ein Mann von großem, drängendem Gedankenreichtum…, der mitteilenden Rede leidenschaftlich zugetan, unterlag einem besonders schwer und exemplarisch ausgebildete(n) Stottern, das im Text an zwei Stellen auftritt: wenn von den Konventionen in Beethovens Spätwerk die Rede ist (In diesen Gebilden,…,gingen das Subjektive und die Konvention ein neues Verhältnis ein, ein Verhältnis, bestimmt vom Tode) – und wenn vom Klavier, das der direkte und souveräne Repräsentant der Musik selbst in ihrer Geistigkeit sei, die Rede ist, und vom Klavierunterricht als Unterricht in der Musik. Die Worte ‚Tod‘ und ‚Musik‘ wollen Kretzschmar (in Gedanken an diese Verbindung?) nicht über die Lippen.

Halten wir dieses fest und verbinden es mit einer Beschreibung des Teufels aus dem XXV. Kapitel:

Mit dem Kerl vor mir war unterdes … was andres vorgegangen: … saß da nicht länger als Ludewig und Mannsluder, sondern, bitte doch sehr, als was Besseres … – ein Intelligenzler, der über Kunst, über Musik, für die gemeinen Zeitungen schreibt, ein Theoretiker und Kritiker, der selbst komponiert, soweit eben das Denken es ihm erlaubt.

Möglicherweise ist das eine verdeckte Kritik an Adorno, von Thomas Mann als „Wirklicher Geheimer Rat“ bezeichnet. Er mochte Adorno wohl folgen bei dessen musikalischen Instruktionen, die dieser am Klavier und mit theoretischen Schriften gegeben hatte, aber er konnte als hymnischer Schopenhauer-Verehrer seine Reserve oder gar Abneigung gegenüber der Adornoschen Philosophie kaum verhehlen, gegenüber einer Philosophie, „die Beethovens Komponieren in Beziehung setzt zur Hegelschen Lehre von der schlechten Individualität, der Auffassung, daß allein das Allgemeine substantiell sei“, einer Philosophie, die für Schopenhauer „Scharlatanerie, Frechheit, Aberwitz und Unsinn“ war.

Thomas Mann läßt den Denker (Kretzschmar/Adorno) außerdem stottern bei seinem Satz

über das geisterhafte Verhältnis…, welches der Tod stiftet zwischen Genie und Konvenienz und bei seiner Bemerkung über ein musikalisches Verwirklichungsmittel, durch das die Musik zwar hörbar, aber auf eine halb unsinnliche, fast abstrakte und darum ihrer geistigen Natur eigentümlich gemäße Weise hörbar werde, und das sei das Klavier…Es könne…solistisch behandelt und zum Mittel des Virtuosentums werden, aber das sei ein Sonderfall und, wenn man es überaus genau nehme, ein Mißbrauch.

Beethoven, der einsame Fürst eines Geisterreichs, schreibt allerdings Fingersätze in beiden Sätzen an besonders virtuosen, heiklen Stellen.

Alles, was wir von Beethovens Klavierspiel wissen, zeigt in eine andere Richtung als in eine halb unsinnliche: „wir wissen, daß die Abfassung einer Clavier-Schule auch in seiner Absicht gelegen, die von allen anderen abweichend gewesen wäre“ (Schindler), und: „Er (Beethoven) führte uns zu seinem prächtigen Fortepiano mit dem Jubel, daß ihm die Philharmonische Gesellschaft in London dasselbe zum Geschenk gemacht habe“ (W.Chr. Müller). Der Klang und die Möglichkeiten dieses Flügels von Broadwood begleiteten Beethoven bei den Sonaten ab op.106. Das „poco a poco due ed allora tutte le corde“ ist signifikant für seine klanglichen Wünsche in op.106, ebenso wie sein „poi a poi tutte le corde“ in op.110. Unsere heute gebräuchlichen Instrumente vermitteln davon keine Vorstellung.

III.

Die Konventionen im klassischen Stil, ihre Formeln und Floskeln, sind indirekt Ziel des folgenden Angriffs:

Tatsächlich sei Beethoven in seiner Mittelzeit weit subjektivistischer, um nicht zu sagen: weit „persönlicher“ gewesen als zuletzt; weit mehr sei er damals bedacht gewesen, alles Konventionelle, Formel- und Floskelhafte, wovon die Musik ja voll sei, vom persönlichen Ausdruck verzehren zu lassen, es in die subjektive Dynamik einzuschmelzen. …

Das Verhältnis des späten Beethoven … zum Konventionellen sei bei aller Einmaligkeit und selbst Ungeheuerlichkeit der Formensprache ein ganz anderes, viel läßlicheres und geneigteres. Unberührt, unverwandelt vom Subjektiven trete die Konvention im Spätwerk öfters hervor, in einer Kahlheit oder … Ausgeblasenheit, Ich-Verlassenheit, welche nun wieder schaurig-majestätischer wirke als jedes persönliche Wagnis.

Beethoven rühmt sich hingegen, daß er „mit einem obligaten Akkompagnement auf die Welt gekommen sei“: die Begleitstimmen sind Derivat aus dem Material der führenden Stimme, sie erscheinen willkürlich und konventionell, entstehen aber organisch aus dem Grundmaterial und der Konzeption des ganzen Satzes. Das ist keine Erfindung Beethovens: Haydn arbeitet so seit den Quartetten op.33 (1781).

Die nackte Konvention ist in Beethovens mittlerer Periode ebenfalls präsent, nicht erst in der Spätzeit: eklatant, wenn auch durch enorme Häufung verdeckt, der Schluß der V. Sinfonie (50 Takte reines C-Dur), der (inflationäre) Weg zur Reprise im ersten Satz der Waldsteinsonate op.53, der Schluß des Finale und auch z.B. die letzte Seite der Appassionata op.57.

Die Aussagen zu den Konventionen des Spätwerkes sind über das Kapitel verstreut: Beethovens Künstlertum habe sich selbst überwachsen, er habe die Bereiche der Überlieferung hinter sich gelassen;

das Nur-Persönliche hätte er bereits zum Gipfel geführt; eine der Konvention geneigte Sachlichkeit lasse an Souveränität den herrischsten Subjektivismus hinter sich; das Individuelle trete ins Mythische, Kollektive groß und geisterhaft ein; die Sprache werde nicht mehr von der Floskel gereinigt, sondern die Floskel vom Schein ihrer subjektiven Beherrschtheit; zuletzt wirft immer die Kunst den Schein der Kunst ab.

Die Bemerkungen über die konventionellen Formeln in Beethovens Spätstil sind erhellend, es steht allerdings die Antwort aus, welche Funktion sie im Satzgefüge haben (ursprünglich waren sie auf die Takte 5-12 der Sonate op.110 bezogen), und es fehlt die kurze aber höchst bedeutende Bemerkung Beethovens: „alles immer einfacher, auch die Klaviermusik.“

Der Originaltext von Adorno (Spätstil I) zielt deutlicher als das, was Thomas Mann als längst Vertrautes sich angeeignet hatte, auf den entscheidenden Punkt:

„Das Formgesetz offenbart sich im Gedanken an den Tod; sterbliche Subjektivität Substanz des Spätwerks; Subjektivität als sterbliche und im Namen des Todes, verschwindet aus dem Kunstwerk; Gewalt der Subjektivität ist die auffahrende Geste, mit welcher sie die Kunstwerke verläßt; die Subjektivität sprengt die Werke, nicht um sich auszudrücken, sondern um ausdruckslos den Schein der Kunst abzuwerfen; vom Tode berührt, gibt die meisterliche Hand die Stoffmassen frei, die sie zuvor formte“. Etwas klarer charakterisiert Adorno in einem Rundfunkvortrag von 1966 den ‚Spätstil‘ als „Tendenz zur Dissoziation, zur Auflösung, und zwar nicht im Sinn eines Kompositionsverfahrens, das es nicht mehr zusammenbrächte, sondern Dissoziation und Verfall werden selber Kunstmittel, und Werke, die, wie man so sagt, abgeschlossen worden sind, nehmen durch dieses Kunstmittel trotz ihrer Abgeschlossenheit in einem geistigen Sinn etwas Fragmentarisches an.“ (GS 1, S.267)

Das Subjektive und das Objektive, ihr Verhältnis zum Tode; das Nur-Persönliche,

das sich noch einmal selbst überwachse, indem es ins Mythische, Kollektive groß und geisterhaft eintrete: Er fragte nicht, ob wir das verstünden,…

– ich verstehe das so: der kämpferische Republikaner Beethoven wird zum musikalischen Vollstrecker des preußischen Staatsphilosophen Hegel gemacht.

IV.

Kretzschmar widmet eine ganze Stunde der Frage, warum Beethoven zu der Klaviersonate opus 111 keinen dritten Satz geschrieben habe.

Beethoven soll Schindler auf dessen gleichlautende Frage geantwortet haben, daß Zeitmangel die Ursache gewesen sei. Für die Zielrichtung des gesamten Beethoven-Vortrags im DOKTOR FAUSTUS hat eine andere Bemerkung wesentlich mehr Gewicht:

daß nämlich seit einigen Jahren schon kein Werk von Bedeutung, das seinen Namen trug, mehr auf den Markt gekommen sei (was nicht stimmt), daß Beethoven die letzten drei Sonaten op. 109, 110 und 111 sozusagen ohne nur einmal vom Notenpapier aufzusehen, in einem Zuge niedergeschrieben, und auch seinem Gönner, dem Grafen Brunswick, davon Meldung gemacht habe…(was auch nicht stimmt).

Die Sonate op.109 war 1820 fertiggestellt. Am 25.Dezember 1821 beginnt er mit der Reinschrift der Sonate op.110, die ein Jahr zuvor konzipiert worden war, und am 13.Januar 1822 mit derjenigen der Sonate op.111, und das alles neben intensiver Arbeit an der Missa Solemnis.

Die Beschreibung des zweiten Satzes der Sonate in diesem Roman erfüllt eine Funktion: Der Schluß der Arietta soll eine gewaltsame letzte Anstrengung symbolisieren, einen Abschied für immer. Der Ausgangspunkt ist der

einfache Stoff wie das Arietta-Thema des ungeheuren Variationensatzes, … das sich selbst überwachse und endlich in schwindelnden Höhe, die man jenseitig nennen möchte oder abstrakt, sich verliere …Bitte zu hören, wie hier die Melodie vom Fugengewicht (recte: Eigengewicht) der Akkorde überwogen wird! Sie wird statisch, sie wird monoton…

Beethoven schreibt im Autograph „adagio molto semplice e cantabile“, adagio mit deutlichem Abstand zwischen adagio und molto. Adornos Abschrift des Arietta-Themas für Thomas Mann notiert ein Komma hinter molto: Adagio molto, semplice e cantabile. Czerny schreibt MM 63 für 3/16 aus dem Unterricht bei Beethoven, und das ist ein Tempo, in dem kein akkordliches „Eigengewicht“ den cantablen Gang der Oberstimme überwiegen kann.

Mit dem vielerfahrenen Motiv, das Abschied nimmt und dabei selbst ganz und gar Abschied, zu einem Ruf und Winken des Abschieds wird, mit diesem d-g-g geht eine leichte Veränderung vor, … nach einem anlautenden c nimmt es vor dem d ein cis auf,… und dieses hinzukommende cis ist die rührendste, tröstlichste, wehmütig versöhnlichste Handlung von der Welt…

oder mit Adornos Worten: „Der Schluß der Ariettavariationen ist von solcher Gewalt des Rückschauenden, des Abschiednehmenden, daß, gleichsam überbelichtet von diesem Abschied, das Vorhergegangene ins Ungemessene sich vergrößert. … Der Formsinn der Musik verändert die dem Abschied vorausgehende Musik so, daß ihr eine Größe der Präsenz in der Vergangenheit zufällt, die sie als präsente in Musik nimmer zu behaupten vermöchte.“ (GS 1, S.252) Jedoch: das hinzukommende cis ist nicht hinzugekommen, es war schon da, zum ersten Mal in der zweiten Strophe der Arie am Ende des ersten Teiles in Takt 23, dann in Takt 39 und wieder in Takt 79 diminuiert – insgesamt fünfmal.

Der Satz mündet in Takt 100 in eine ausgearbeitete Solokadenz, deren Triller den Höhepunkt in der rhythmischen Organisation (schrittweise Beschleunigung) des Satzes bildet und während dessen Verlauf das Motiv eine erschreckende Wende nimmt, eine extreme Situation,…ein Vorgang von bleicher Erhabenheit….

Dieser Triller ist die gewöhnlichste Konvention, die Beethoven aber an dieser Stelle zu persönlichster Aussage nutzt: der Kadenztriller führt nicht wie erwartet in die Tonika zurück; er wird erweitert zum Dreifachtriller (ähnlich in den Kadenzen zum 1. und zum 3. Klavierkonzert); in seiner Folge kommt es zur einzigen harmonischen Bewegung des ganzen Satzes, die aber keinerlei Vorwärtsdrang vermittelt, sondern bis zum Ende der Kadenz und ihrer Lösung den Satz in einem Schwebezustand hält.

Die Reprise des Arietta-Themas, erstarkt in orchestralem Gewand, führt über eine längere Strecke (Takt 147 bis 159) mit Durchführungscharakter zur Coda (am Ende von Takt 159 erscheint das cis-d-g im Baß und bereitet den Kadenztriller von Takt 160 vor), in der die erste Hälfte des Themas unverändert (die langsamste Bewegung) zitiert wird mit einer Begleitung im metrisch schnellsten Tempo des ganzen Satzes unter der metrisch nicht gemessenen Bewegung eines Trillers. Dann kommt das cis:

es segnet das Objekt, die furchtbar umgetriebene Formung mit überwältigender Vermenschlichung, legt sie dem Hörer zum Abschied, zum ewigen Abschied so sanft ans Herz, daß ihm die Augen übergehen….Dann bricht es ab. Schnelle, harte Triolen eilen zu einer beliebigen Schlußwendung, mit der auch manch anderes Stück sich endigen könnte

… nein, sondern selbstverständlich nur diese Sonate. Die Individualität des Themas war Beethoven offenbar so wichtig, daß er nach dem expressiven Rückblick in der Mitte des Themas mit Hilfe des zitierten cis (aus der zweiten Strophe der Arietta) die Coda gleichsam zurücklaufen läßt zum dreifachen Aufruf des umgekehrten Beginns: g-c-c! – ohne Fermate.

V.

Wer hat wohl die Arietta als Vortragsthema ausgesucht? Op.111 ist zufällig Beethovens letzte Klavier-Sonate, beendet im Frühjahr 1822, aber er hat ja danach noch etliches, höchst bedeutendes komponiert. Die Sonate ist auch nicht wirklich Gegenstand der Beschreibung und schon gar nicht Gegenstand einer Analyse. Sie dient einer Idee, die von Adorno theoretisch begründet wird.

Ohne die Kenntnis des ersten Satzes ist die Arietta nicht zu verstehen: die drei verminderten Septakkorde des Beginns strukturieren den gesamten ersten Satz; die Durchführung bekommt mit einem Doppel-Fugato den kontrapunktischen Ton, den schon das Thema anschlägt; in der Reprise tritt das Anfangsmotiv der Arietta an exponiertester Stelle auf (Takt 115/116); in der Coda wird das Thema mit den verminderten Septakkorden harmonisiert und entlassen; eine plagale Kadenz vermittelt den Übergang zur Arietta, deren harmonische Einfachheit und melodische Schönheit der vorhergehenden komplexen Auseinandersetzung entspringt.

Es ist sowohl aus ästhetischen wie aus organischen Gründen nicht erhellend, von drei Stilperioden Beethovens zu sprechen und für den „eigentlichen Spätstil“ ein spezielles Kompositionsverfahren zu benennen. Es ist zu hören, daß Beethoven die Konventionen, die er seit seiner Kindheit kannte, vollkommen in den Stil der letzten Jahre integriert hat. Nach Experimenten mit offenen Formen (Ferne Geliebte, Sonaten op. 102 und 101) wendet er sich wieder klaren klassischen Formen zu (op.106) und erforscht das Wesen und die Grenzen seiner eigenen Musiksprache. Das hat Vorrang vor allen anderen Funktionen, die Musik auch haben kann.

Adorno, der es zu bedauern scheint, daß Beethoven die Reprise nicht aufgegeben hat (in beiden Sätzen), kommt mit Hilfe der „zauberkräftigen Dialektik“ Hegels zu einem anderen Ergebnis: das Individuelle, Subjektive, das Thema sei nichtig. Die Durchführung verliere an Bedeutung, die Reprise sei die „Negation“ der Exposition, die Coda nehme an Bedeutung zu, Dissoziation und Verfall hinterließen nur Geist, der ins Mythische, Kollektive eintrete, wobei das Mythische, Kollektive synonym für Hegels „Weltgeist“ steht.

Das sind alles Aussagen, die für die in Rede stehende Sonate, die aus zwei aufeinander bezogenen Sätzen besteht, nicht zutreffen. Die harmonische und formale Konzeption wird im Rahmen des Wiener Klassischen Stils entfaltet, nur lakonischer und ökonomischer als in den Sonaten bis etwa op.81a (Das Lebewohl). Die reine Masse von konventionellem Material in den ersten fünf Strophen der Arietta macht die harmonischen Ereignisse von Takt 100 bis Takt 130 so überwältigend expressiv, und ihr Weg in die Reprise Takt 130 beleuchtet deren Eintritt und deren Bedeutung überhell – nicht im Sinne Adornos, der deshalb die Coda mit dem „hinzugefügten cis“ in einem „dialektischen Dreh“ zum eigentlichen Ereignis der ganzen Sonate erhebt: „Die Nichtigkeit des Einzelnen, daß das Ganze alles bedeutet und – wie am Schluß von op.111 – rückblickend Details als vollzogen beschwört, die nie da waren, bleibt ein zentrales Anliegen jeder Theorie Beethovens.“ (GS 1, Fragment 58). In der Tat eine „zauberkräftige Dialektik“, die sich an ihrem eigenen „Jargon“ berauscht, Details umdeutet und – an dem Stück vorbeigeht.

Ich habe die Sonate op.111 lange Zeit aus dem Blickwinkel von Thomas Mann und Theodor W. Adorno gehört und gespielt, betäubt von der verführerischen Prosa des einen und der eloquenten Philosophie des anderen. Thomas Mann selbst scheint sich zur Ordnung gerufen zu haben gegen den Idealismus, wenn er in der ENTSTEHUNG Carl Jakob Burckhardt zitiert, der über Voltaire gesagt hatte:

„Bei ihm wird der Rationalismus dichterisch, ja magisch.“

Beethoven „dichtet“ (komponiert) rational und magisch.

VI.

Mich beschäftigen zwei Interpretationsprobleme: Erstens die harmonische Konzeption und Entwicklung und zweitens die Notation und damit das Tempo.

Wenn die Theorie einen zwingt, eine harmonische Aktivität zu verneinen, wird das Ohr nicht auf ein harmonisches Tempo hören, sondern auf „Dissoziation und Verfall“.

Die Notationsprobleme stehen auf einem anderen Blatt. 9/16, 6/16 und 12/32 (op.111) sind wie 12/16 in op.110 metrische Notierungen, die auf Kenntnis Johann Sebastian Bachs beruhen, der im Orgelbüchlein den Choral „Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf“ in dreierlei Metrum notiert: c.f. in 4/4, Pedal in 12/8 und linke Hand in 24/16 – wir können mühelos die Relationen verstehen, wenn wir das wissen, und Beethoven kannte die Notationsproblematik selbstverständlich aus dem „Wohltemperirten Clavier“ und aus den „Goldberg-Variationen“.

Für op.111 bedeutet das, daß wir die Arietta als triplierte 3/8 Melodie hören. Czerny: MM. 1/8 ca. 63.

In op.106 schreibt Beethoven selbst für Adagio sostenuto im 6/8 Metrum 1/8 = 92, was heute kein Mensch mehr wagt. Die Tempotafeln bei Clive Brown (s.u.), der Beethovens eigene Metronomangaben untersucht hat, zeigen uns deutlich an, daß wir in den meisten Fällen nach bestem Wissen und Gewissen – d.h. aus Unkenntnis – geirrt haben. Spielen wir die Arietta in MM 3/16 = 63 zumindest in dieser Gegend (wenn uns die dafür nötige Virtuosität zur Verfügung steht), und nicht in den heute üblichen 40-48, ist es ein vollständig anderes Stück: eine Beschwörung des „verweile doch, du bist so schön“, eine geradezu hymnische Schönheitsfeier.

Halten wir uns an Johann Jakob Bachofen (Lebensrückschau): „Der Stoff allein ist mein Lehrmeister. Er muß erst gesammelt, dann beobachtet und zerlegt werden. Nur so kann man hoffen, ein in der Sache, nicht in unserem subjektiven Geiste liegendes Gesetz ans Tageslicht zu ziehen. Nur so Wenigen ist der Stoff oberster Gesetzgeber gewesen! Man findet tausend Meinungen, Drehungen, Wendungen, alle subjektiver Art.“

VII.

Thomas Manns Tagebucheintragungen zum VIII. Kapitel und zur Mitarbeit Adornos, die in diesem Zusammenhang von Interesse sind:

27.8.43 Am VIII. Kapitel weitergearbeitet/(Stottern)

26.9.43 Abends in Adornos „Philosophie der Musik“

27.9.43 Einwände Adornos

30.9.43 Umarbeitung, Besuch Adornos

1.10.43 Nach-Arbeit

2.10.43 Neuerung beendet

4.10.43 Teilte nach dem Kaffee die 3 Seiten Einschaltung über das Klavier mit. – Beethoven-Spiel Sonate op.111 (Adorno)

5.10.43 Umarbeitung des Sonaten-Vortrags

6.10.43 Um- und Ausarbeitung des Arietta-Vortrags

7.10.43 Sonaten-Vortrag

Quellen:

Ludwig van Beethoven, Sonate op.111, Facsimile Edition, Laaber 2011

Theodor W. Adorno: Beethoven, Philosophie der Musik, Frankfurt 1993

Jean und Brigitte Massin: Beethoven, München 1970

Thomas-Mann-Handbuch, Stuttgart 1995

Volker Scherliess: Zur Musik im Doktor Faustus (in: „und was werden die Deutschen sagen??“), Lübeck 1997

Hans Rudolf Vaget: Seelenzauber, Thomas Mann und die Musik, Frankfurt 2012

Charles Rosen: Theodor Adorno, Criticism as Cultural Nostalgia (in: „Freedom and The Arts”), HUP 2012

Ders.: Beethovens’s Piano Sonatas, YUP 2002

Ders.: The Classical Style, New Edition, London 1997

Clive Brown: Classical & Romantic Performance Practice, OUP 2002

Karl R. Popper, Der Aufstieg der orakelnden Philosophen (in: „Die offene Gesellschaft und ihre Feinde“, Band 2), München 1980

No Comment