Einleitung: Überblick zur historischen Entwicklung

Öffentliche Konzertsäle, wie wir sie heute kennen, sind eine relativ junge Erscheinung. Im Gegensatz zu Opernhäusern, die es recht verbreitet seit über 350 Jahren gibt – als erstes öffentliches Haus wird das Teatro San Cassiano in Venedig 1637 genannt – wurden eigene Konzertsäle als Spielstätten für Musik erst ab seit 18. Jahrhundert gebaut.

Zu den ersten bekannten Sälen gehören beispielsweise Hanover Square Rooms in London (1774), wo einige der Londoner Haydn-Symphonien uraufgeführt wurden, sowie in Deutschland das alte Gewandhaus in Leipzig (1781). Der bekannte  Musikvereinssaal in Wien wurde erst im Jahre 1870 eröffnet. Diese Verspätung hängt auch mit den musikgeschichtlichen Entwicklungen zur Zeit der Wiener Klassik zusammen: Instrumentalmusik emanzipiert sich gewissermaßen von Oper und geistlicher Musik, Symphonie und Solisten-Konzert gehören bald zu wichtigen, eigenständigen Gattungen.

Musikvereinssaal in Wien wurde erst im Jahre 1870 eröffnet. Diese Verspätung hängt auch mit den musikgeschichtlichen Entwicklungen zur Zeit der Wiener Klassik zusammen: Instrumentalmusik emanzipiert sich gewissermaßen von Oper und geistlicher Musik, Symphonie und Solisten-Konzert gehören bald zu wichtigen, eigenständigen Gattungen.

Neben kleinen Hauskonzerten und Konzerten an Fürstenhäusern gab es im Bereich des öffentlichen Konzertlebens z.B. Abonnementreihen (etwa die Subskriptionskonzerte bei Mozart), die in kleineren Sälen oder wechselnden Räumlichkeiten stattfanden – dem was gerade zur Verfügung stand. Nach heutigen Maßstäben wurden die Aufführungsorte wild gewechselt: So wurde Beethovens Neunte Symphonie im Kärtnertortheater in Wien uraufgeführt (Nachhallzeit voll besetzt ca. 1,1 Sekunden1), zwei Wochen später im Redoutensaal gespielt (großer Saal, Nachhallzeit voll besetzt 2,3 Sekunden2). Die Besetzungen von Orchester und Chor wurden (oft vom Komponisten selbst) recht pragmatisch zum einen den Gegebenheiten im Aufführungsraum, zum anderen den finanziellen Möglichkeiten angepasst – wenn möglich aber unter Beibehaltung des beabsichtigten Effekts: Raum groß – Orchester größer, Raum klein/Budget klein – Orchester kleiner.

Im Vergleich zu heute war die Orchesterbesetzung wesentlich kompakter: Für die Vor-Aufführung Beethovens dritter Symphonie im Palais Lobkowitz am 23.1.1805 waren 10-12 Violinen vorhanden – ein für damalige Zeiten gehobener Durchschnitt-, (1, S.122) bei einem typischen Symphonieorchester heute sind es um die 20 Violinen; das Konzert im

der akustischen Gegebenheiten durchaus bewusst und um eine dem Werk dienende Aufführung bemüht. In einem Brief an einen Auftraggeber schreibt Beethoven: “wie stark ist ihr Orchester? Wie viel violinen etc etc mit einer oder zwei Harmonien? ist der Saal groß, klangreich? ”3. Joseph Haydn, der während der Hälfte seiner Schaffenszeit fest an einem Fürstenhof mit vorhandenem Saal angestellt war, und ebenso andere Hofkomponisten schrieben ihre Werke oft zur Aufführung in einem immer gleichen Saal/Theater mit relativ konstanter Orchestergröße. Es ist anzunehmen, dass diese örtlichen Gegebenheiten direkten Einfluss auf die Komposition hatten. Mit wachsender Publikumszahl wurden die Konzertsäle im 20. Jahrhundert immer größer, auch die Ansprüche der Architektur veränderten sich. Es sind jedoch grundlegende Eigenschaften zu beachten.

Allgemeine Grundlagen

Um die Akustik eines Raumes zu beschreiben gibt es einige Parameter: Um auszudrücken wie hallig, also wie lange der Nachhall in einem Raum ist, wird die Nachhallzeit bestimmt. Sie gibt an, wie lange es dauert, bis Schall (ein Ton, Geräusch etc.) unhörbar wird, genauer: auf ein tausendstel des Maximalwerts abfällt4. Werte variieren hier von 1 Sekunde (kleines Opernhaus) über 1,8 – 2,2 Sekunden (durchschnittliche Werte für heutige Konzertsäle) bis zu mehreren Sekunden in Kirchen mit glatten Stein-Oberflächen. Die Nachhallzeit hängt ab vom Volumen und den vorhandenen Oberflächen des Raumes.

Es gibt tiefe Töne und hohe Töne, diese entsprechen einer langen Schallwelle bzw. einer kurzen Schallwelle (man denke an große Orgelpfeifen vs. kurze Piccolo-Flöte). Wie jedes Geräusch besteht auch der Nachhall aus einem Gemisch von tiefen und hohen Tönen, dessen Zusammensetzung, also welche Töne wie lange zu hören sind, die Klangfarbe des Nachhalls bestimmt. Grundsätzlich gilt: Je nach Oberfläche wird Schall aufgenommen (absorbiert) und/oder zurückgeworfen (reflektiert). So absorbiert Stoff vor allem hohe Frequenzen (z.B. Vorhänge oder Samt-Verkleidungen im Opernhaus, Polsterstühle, Publikum(!)), die Luftteilchen werden sozusagen in ihrer Bewegung gehindert und abgebremst. Eine Holzoberfläche dagegen reflektiert hohe Frequenzen, kann aber im tieffrequenten Bereich u.U. mitschwingen und damit absorbieren; Stein ist massiv und nimmt kaum etwas auf, reflektiert aber stark.

Neben dem Material sind auch Struktur und Geometrie wichtig: Eine glatte Wand wirft ähnlich einem Spiegel den Schall zurück, es kommt zu gerichteten Reflektionen. Kleine Verkleidungen, Säulen, Ornamentierungen o.ä. streuen den eintreffenden Schall, verteilen ihn in mehrere Richtungen. Besonders verhalten sich gekrümmte Flächen wie Kuppeln oder gebogene Bühnenrückwände: Abhängig von der Krümmung, dem Radius des (Halb-)Kreises, kommt es zur Bildung von Brennpunkten – wie bei einer Lupe -, an denen besonders viel konzentriert ist. Dies kann zu spannenden/problematischen Fokussierungseffekten führen.

Der Lautstärkeeindruck in einem Raum hängt vor allem von dessen Größe (Volumen) und der vorhandenen Oberflächen ab. Im großen Raum wird die von einem Instrument abgestrahlte Leistung auf eine große Fläche verteilt. Umgekehrt ausgedrückt: Pro Zuschauer gibt es weniger Leistung als im kleinen Raum. Man denke an eine Sängerin in der Oper gegenüber der Sängerin in einem kleinen Unterrichtsraum. Je weiter der Zuschauer noch dazu von den Sängern entfernt ist (Parkett vs. Galerie), desto leiser wird es tendenziell erscheinen, der Schalldruck nimmt mit der Entfernung ab.

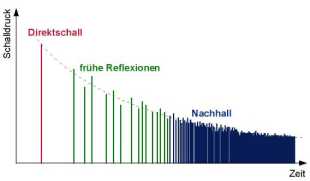

Das, was letztendlich die Ohren des Zuhörers erreicht, besteht dann aus einem Gemisch von vielen Einzelinformationen:

1. dem Direktschall, der auf kürzestem Weg vom Instrument zum Zuhörer kommt.

2. den Reflexionen/Rückwürfen gleich danach, die über die Wand, Decke etc. kommen und

3. sämtlichen weiteren Reflexionen, die den Nachhall bilden bzw. hörbar abklingen. Die 2. und 3. Reflexion bilden den Diffusschall.

Ein Dirigent und noch mehr ein Orchestermusiker bekommt demnach immer eine andere Klangmischung als ein Zuhörer. Neben diesen grundsätzlichen Eigenschaften gibt es weitere Eigenschaften und Messwerte, um genauere Gegebenheiten (“Wie räumlich klingt etwas?”, “Versteht man die Sprache?”), zeitliches und räumliches Verhalten des Schalls oder die wahrgenommene Lautstärke zu beschreiben. Oft geht es hier bereits um Messwerte, die eigentlich subjektive Faktoren besser vergleichbar machen sollen.

Raumformen

Zur Architektur im Konzertsaalbau: Bis ca. 1950 gibt es – auch aus bautechnischen Gründen – viele rechteckige Konzerträume, auch “Schuhschachtel” genannt: In einem Drittel des Quaders ist die Bühne untergebracht, im Rest das Publikum. Bühne oder Publikum sind oft gegeneinander erhöht, es gibt vielleicht Ränge an den Seitenwänden. Das Publikum blickt meist auf die kurze Seite des Saales mit der Bühne (“alte” Spezialfälle wie Altes Gewandhaus ausgenommen). 1963 wurde mit der Berliner Philharmonie ein besonderes Konzept gefunden, in der die Sitzplätze die Bühne umgeben. Man nennt diese Hallen Weinberg- oder Arena-Hallen, da seitlich und oft sogar hinter dem Orchester Publikumsplätze mit Blick auf den Dirigenten sind. Daneben gibt es noch viele Mischformen sowie trapez- und fächerförmige Hallen, “Amphitheater” und dergleichen, die oftmals aus architektonischen Überlegungen entstehen.

Vor – und Nachteile: Es gibt prinzipiell keine grundsätzlichen Vor- und Nachteile der verschiedenen Konzepte und Ausführungen, jedoch ergeben sich je nach Verwendungszweck bessere und weniger gute Lösungen. Diese Punkte sind diskutierbar und auch unter ästhetischen/musikalischen Gesichtspunkten zu bewerten. Einige Effekte sind jedoch neutral zu beobachten:

Lautstärkeeindruck: Es ergeben sich unterschiedliche Empfindungen der Dynamik zwischen einem Kammermusiksaal und einem großen Konzertsaal. Ein original besetztes Mozart-Orchester kann in einem heutigen, großen Konzertsaal zu leise klingen, ein großes Bruckner-Orchester kann in einem kleineren Saal zu laut werden.

Klangausbreitung: Gerichtete Schallquellen wie beispielsweise Solisten (vor allem Stimme, Violine, Flügel mit Deckel) werden in Rechteckräumen in der Regel prinzipbedingt einfacher funktionieren, weil in der Hauptausbreitungsrichtung auch der Großteil des Publikums sitzt.

Ein in einer Arena-Halle an der Bühnenkante stehender Sänger wird vom Publikum hinter dem Orchester wahrscheinlich schlechter wahrgenommen, da dieser ja mit dem Rücken zum dortigen Zuhörer singt.

Visueller Eindruck: Nicht zu unterschätzen ist schließlich noch der visuelle Eindruck, der sich stärker auf das Klangempfinden auswirkt, als man vermuten würde. Dies ist noch nicht eingehend erforscht, hängt jedoch mit dem Zusammenwirken und der Zusammenarbeit unserer Sinne zusammen. Behandelt werden diese Fragen in der sog. Psychoakustik, also der Lehre der menschlichen Empfindung von Schall.

Bewertung

Abgesehen von baulichen Fehlern wie Echos, Brennpunktbildung, Problemen mit Außengeräusch o.ä., gibt es grundsätzlich keine guten und schlechten Säle, sondern den passenden/unpassenden Saal für ein Werk oder die passende/unpassende Besetzung. Dies wird häufig vernachlässigt oder kann aus anderen Gründen nicht eingehalten werden. Beim Bau/Planungsvorgang jedenfalls sollte der spätere Verwendungszweck und die voraussichtliche Bespielung/Programmorientierung möglichst detailliert mitgeplant und danach der Saal gestaltet werden.

Oft zu beobachten ist, dass kammermusikalische Besetzungen, also z.B. Klavier/Gesang in einen großen Saal “gestellt” werden, meist natürlich auch aus finanziellen Gründen. Dadurch ergibt sich nicht nur eine mangelnde Schallpegelverteilung für den Großteil der Zuschauer, aber auch insgesamt ein neues Klangkonzept, weil die sog. Kammermusik “aus der Kammer herausgenommen” wird und in einen Saal übertragen wird.

Dies hat seine Vor- und Nachteile: Es kann durchaus eine neue, reizvolle Hörerfahrung sein, auf der anderen Seite hat ein Gesangsabend in der Philharmonie wohl wenig mit den Schubertiaden im kleinen, geselligen Kreis zu tun. Damals wird vermutlich viel mehr Intimität, Gefühl und Witz bei geringerer Perfektion zu finden gewesen sein. Wesentlich in Bezug auf die musikalische Wirksamkeit ist jedoch auch hier wieder die Dynamik, wobei gerade an die historische Aufführungspraxis ein kleiner Wink zu geben wäre:

Wie erwähnt waren die Orchester gerade zur Zeit von Mozart und Haydn eher klein, drei bis vier 1. Violinen-Pulte waren wohl Durchschnitt. Solch ein Kammerorchester in einem großen Saal spielen zu lassen, ist doppelt widersprüchlich: Zum einen wird vieles auf größere Distanz zu leise und damit schlicht nicht hörbar. Zum anderen verliert man den Lautstärkeeindruck bzw. die vorgeschriebene Dynamik: Wechsel von piano zu fortissimo wären heftige, emotionale Geschehnisse in einem kleinen Raum; in einem zu großen Saal dagegen gleicht sich alles aus zu einem mezzopiano bis mezzoforte.

Fazit

Jeder Konzertbesuch kann sich mit der Zeit den Platz im Konzertsaal aussuchen, der ihm am meisten zusagt. Die einen mögen vielleicht – geprägt durch den transparenten Klang ihrer Stereoanlage – einen Platz im Parkett, nahe am Geschehen, mit größerer Dynamik, und eindrucksvollem Sound. Andere haben lieber etwas Distanz und mehr Gesamtklang, wiederum andere wollen vielleicht den Dirigenten sehen und so auf visueller Ebene intensiver am Konzertgeschehen teilhaben. Schwieriger ist es für den Musiker und insbesondere den Dirigenten, der sein Spiel den jeweiligen akustischen Umständen anpassen muss, um für den Zuhörer das Beste herauszuholen.

Von Winfried Lachenmayr

Fußnoten:

1 Weinzierl, Stefan: “Beethovens Konzerträume”, 2002, Verlag Bochinsky, S. 157

2 ebenda, S. 128

3 ebenda, S. 29

4 Fasold, W. / Veres, E.: “Schallschutz und Raumakustik in der Praxis”, S. 136, 2. Auflage 203, Verlag Huss-Medien

Literaturhinweise:

Weinzierl, Stefan: “Beethovens Konzerträume”, 2002, Verlag Bochinsky

Fasold, W. / Veres, E.: “Schallschutz und Raumakustik in der Praxis”, S. 136, 2. Auflage 203, Verlag Huss-Medien

Einleitung: Überblick zur historischen Entwicklung

Öffentliche Konzertsäle, wie wir sie heute kennen, sind eine relativ junge Erscheinung. Im Gegensatz zu Opernhäusern, die es recht verbreitet seit über 350 Jahren gibt – als erstes öffentliches Haus wird das Teatro San Cassiano in Venedig 1637 genannt – wurden eigene Konzertsäle als Spielstätten für Musik erst ab seit 18. Jahrhundert gebaut.

Zu den ersten bekannten Sälen gehören beispielsweise Hanover Square Rooms in London (1774), wo einige der Londoner Haydn-Symphonien uraufgeführt wurden, sowie in Deutschland das alte Gewandhaus in Leipzig (1781). Der bekannte Musikvereinssaal in Wien wurde erst im Jahre 1870 eröffnet. Diese Verspätung hängt auch mit den musikgeschichtlichen Entwicklungen zur Zeit der Wiener Klassik zusammen: Instrumentalmusik emanzipiert sich gewissermaßen von Oper und geistlicher Musik, Symphonie und Solisten-Konzert gehören bald zu wichtigen, eigenständigen Gattungen.

Neben kleinen Hauskonzerten und Konzerten an Fürstenhäusern gab es im Bereich des öffentlichen Konzertlebens z.B. Abonnementreihen (etwa die Subskriptionskonzerte bei Mozart), die in kleineren Sälen oder wechselnden Räumlichkeiten stattfanden – dem was gerade zur Verfügung stand. Nach heutigen Maßstäben wurden die Aufführungsorte wild gewechselt: So wurde Beethovens Neunte Symphonie im Kärtnertortheater in Wien uraufgeführt (Nachhallzeit voll besetzt ca. 1,1 Sekunden1), zwei Wochen später im Redoutensaal gespielt (großer Saal, Nachhallzeit voll besetzt 2,3 Sekunden 2). Die Besetzungen von Orchester und Chor wurden (oft vom Komponisten selbst) recht pragmatisch zum einen den Gegebenheiten im Aufführungsraum, zum anderen den finanziellen Möglichkeiten angepasst – wenn möglich aber unter Beibehaltung des beabsichtigten Effekts: Raum groß – Orchester größer, Raum klein/Budget klein – Orchester kleiner.

Im Vergleich zu heute war die Orchesterbesetzung wesentlich kompakter: Für die Vor-Aufführung Beethovens dritter Symphonie im Palais Lobkowitz am 23.1.1805 waren 10-12 Violinen vorhanden – ein für damalige Zeiten gehobener Durchschnitt-, (1, S.122) bei einem typischen Symphonieorchester heute sind es um die 20 Violinen; das Konzert im

der akustischen Gegebenheiten durchaus bewusst und um eine dem Werk dienende Aufführung bemüht. In einem Brief an einen Auftraggeber schreibt Beethoven: “wie stark ist ihr Orchester? Wie viel violinen etc etc mit einer oder zwei Harmonien? ist der Saal groß, klangreich? ” 3. Joseph Haydn, der während der Hälfte seiner Schaffenszeit fest an einem Fürstenhof mit vorhandenem Saal angestellt war, und ebenso andere Hofkomponisten schrieben ihre Werke oft zur Aufführung in einem immer gleichen Saal/Theater mit relativ konstanter Orchestergröße. Es ist anzunehmen, dass diese örtlichen Gegebenheiten direkten Einfluss auf die Komposition hatten. Mit wachsender Publikumszahl wurden die Konzertsäle im 20. Jahrhundert immer größer, auch die Ansprüche der Architektur veränderten sich. Es sind jedoch grundlegende Eigenschaften zu beachten.

Allgemeine Grundlagen

Um die Akustik eines Raumes zu beschreiben gibt es einige Parameter: Um auszudrücken wie hallig, also wie lange der Nachhall in einem Raum ist, wird die Nachhallzeit bestimmt. Sie gibt an, wie lange es dauert, bis Schall (ein Ton, Geräusch etc.) unhörbar wird, genauer: auf ein tausendstel des Maximalwerts abfällt4. Werte variieren hier von 1 Sekunde (kleines Opernhaus) über 1,8 – 2,2 Sekunden (durchschnittliche Werte für heutige Konzertsäle) bis zu mehreren Sekunden in Kirchen mit glatten Stein-Oberflächen. Die Nachhallzeit hängt ab vom Volumen und den vorhandenen Oberflächen des Raumes.

Es gibt tiefe Töne und hohe Töne, diese entsprechen einer langen Schallwelle bzw. einer kurzen Schallwelle (man denke an große Orgelpfeifen vs. kurze Piccolo-Flöte). Wie jedes Geräusch besteht auch der Nachhall aus einem Gemisch von tiefen und hohen Tönen, dessen Zusammensetzung, also welche Töne wie lange zu hören sind, die Klangfarbe des Nachhalls bestimmt. Grundsätzlich gilt: Je nach Oberfläche wird Schall aufgenommen (absorbiert) und/oder zurückgeworfen (reflektiert). So absorbiert Stoff vor allem hohe Frequenzen (z.B. Vorhänge oder Samt-Verkleidungen im Opernhaus, Polsterstühle, Publikum(!)), die Luftteilchen werden sozusagen in ihrer Bewegung gehindert und abgebremst. Eine Holzoberfläche dagegen reflektiert hohe Frequenzen, kann aber im tieffrequenten Bereich u.U. mitschwingen und damit absorbieren; Stein ist massiv und nimmt kaum etwas auf, reflektiert aber stark.

Neben dem Material sind auch Struktur und Geometrie wichtig: Eine glatte Wand wirft ähnlich einem Spiegel den Schall zurück, es kommt zu gerichteten Reflektionen. Kleine Verkleidungen, Säulen, Ornamentierungen o.ä. streuen den eintreffenden Schall, verteilen ihn in mehrere Richtungen. Besonders verhalten sich gekrümmte Flächen wie Kuppeln oder gebogene Bühnenrückwände: Abhängig von der Krümmung, dem Radius des (Halb-)Kreises, kommt es zur Bildung von Brennpunkten – wie bei einer Lupe -, an denen besonders viel konzentriert ist. Dies kann zu spannenden/problematischen Fokussierungseffekten führen.

Der Lautstärkeeindruck in einem Raum hängt vor allem von dessen Größe (Volumen) und der vorhandenen Oberflächen ab. Im großen Raum wird die von einem Instrument abgestrahlte Leistung auf eine große Fläche verteilt. Umgekehrt ausgedrückt: Pro Zuschauer gibt es weniger Leistung als im kleinen Raum. Man denke an eine Sängerin in der Oper gegenüber der Sängerin in einem kleinen Unterrichtsraum. Je weiter der Zuschauer noch dazu von den Sängern entfernt ist (Parkett vs. Galerie), desto leiser wird es tendenziell erscheinen, der Schalldruck nimmt mit der Entfernung ab.

Das, was letztendlich die Ohren des Zuhörers erreicht, besteht dann aus einem Gemisch von vielen Einzelinformationen:

1. dem Direktschall, der auf kürzestem Weg vom Instrument zum Zuhörer kommt.

2. den Reflexionen/Rückwürfen gleich danach, die über die Wand, Decke etc. kommen und

3. sämtlichen weiteren Reflexionen, die den Nachhall bilden bzw. hörbar abklingen. Die 2. und 3. Reflexion bilden den Diffusschall.

Ein Dirigent und noch mehr ein Orchestermusiker bekommt demnach immer eine andere Klangmischung als ein Zuhörer. Neben diesen grundsätzlichen Eigenschaften gibt es weitere Eigenschaften und Messwerte, um genauere Gegebenheiten (“Wie räumlich klingt etwas?”, “Versteht man die Sprache?”), zeitliches und räumliches Verhalten des Schalls oder die wahrgenommene Lautstärke zu beschreiben. Oft geht es hier bereits um Messwerte, die eigentlich subjektive Faktoren besser vergleichbar machen sollen.

Raumformen

Zur Architektur im Konzertsaalbau: Bis ca. 1950 gibt es – auch aus bautechnischen Gründen – viele rechteckige Konzerträume, auch “Schuhschachtel” genannt: In einem Drittel des Quaders ist die Bühne untergebracht, im Rest das Publikum. Bühne oder Publikum sind oft gegeneinander erhöht, es gibt vielleicht Ränge an den Seitenwänden. Das Publikum blickt meist auf die kurze Seite des Saales mit der Bühne (“alte” Spezialfälle wie Altes Gewandhaus ausgenommen). 1963 wurde mit der Berliner Philharmonie ein besonderes Konzept gefunden, in der die Sitzplätze die Bühne umgeben. Man nennt diese Hallen Weinberg- oder Arena-Hallen, da seitlich und oft sogar hinter dem Orchester Publikumsplätze mit Blick auf den Dirigenten sind. Daneben gibt es noch viele Mischformen sowie trapez- und fächerförmige Hallen, “Amphitheater” und dergleichen, die oftmals aus architektonischen Überlegungen entstehen.

Vor – und Nachteile: Es gibt prinzipiell keine grundsätzlichen Vor- und Nachteile der verschiedenen Konzepte und Ausführungen, jedoch ergeben sich je nach Verwendungszweck bessere und weniger gute Lösungen. Diese Punkte sind diskutierbar und auch unter ästhetischen/musikalischen Gesichtspunkten zu bewerten. Einige Effekte sind jedoch neutral zu beobachten:

Lautstärkeeindruck: Es ergeben sich unterschiedliche Empfindungen der Dynamik zwischen einem Kammermusiksaal und einem großen Konzertsaal. Ein original besetztes Mozart-Orchester kann in einem heutigen, großen Konzertsaal zu leise klingen, ein großes Bruckner-Orchester kann in einem kleineren Saal zu laut werden.

Klangausbreitung: Gerichtete Schallquellen wie beispielsweise Solisten (vor allem Stimme, Violine, Flügel mit Deckel) werden in Rechteckräumen in der Regel prinzipbedingt einfacher funktionieren, weil in der Hauptausbreitungsrichtung auch der Großteil des Publikums sitzt.

Ein in einer Arena-Halle an der Bühnenkante stehender Sänger wird vom Publikum hinter dem Orchester wahrscheinlich schlechter wahrgenommen, da dieser ja mit dem Rücken zum dortigen Zuhörer singt.

Visueller Eindruck: Nicht zu unterschätzen ist schließlich noch der visuelle Eindruck, der sich stärker auf das Klangempfinden auswirkt, als man vermuten würde. Dies ist noch nicht eingehend erforscht, hängt jedoch mit dem Zusammenwirken und der Zusammenarbeit unserer Sinne zusammen. Behandelt werden diese Fragen in der sog. Psychoakustik, also der Lehre der menschlichen Empfindung von Schall.

Bewertung

Abgesehen von baulichen Fehlern wie Echos, Brennpunktbildung, Problemen mit Außengeräusch o.ä., gibt es grundsätzlich keine guten und schlechten Säle, sondern den passenden/unpassenden Saal für ein Werk oder die passende/unpassende Besetzung. Dies wird häufig vernachlässigt oder kann aus anderen Gründen nicht eingehalten werden. Beim Bau/Planungsvorgang jedenfalls sollte der spätere Verwendungszweck und die voraussichtliche Bespielung/Programmorientierung möglichst detailliert mitgeplant und danach der Saal gestaltet werden.

Oft zu beobachten ist, dass kammermusikalische Besetzungen, also z.B. Klavier/Gesang in einen großen Saal “gestellt” werden, meist natürlich auch aus finanziellen Gründen. Dadurch ergibt sich nicht nur eine mangelnde Schallpegelverteilung für den Großteil der Zuschauer, aber auch insgesamt ein neues Klangkonzept, weil die sog. Kammermusik “aus der Kammer herausgenommen” wird und in einen Saal übertragen wird.

Dies hat seine Vor- und Nachteile: Es kann durchaus eine neue, reizvolle Hörerfahrung sein, auf der anderen Seite hat ein Gesangsabend in der Philharmonie wohl wenig mit den Schubertiaden im kleinen, geselligen Kreis zu tun. Damals wird vermutlich viel mehr Intimität, Gefühl und Witz bei geringerer Perfektion zu finden gewesen sein. Wesentlich in Bezug auf die musikalische Wirksamkeit ist jedoch auch hier wieder die Dynamik, wobei gerade an die historische Aufführungspraxis ein kleiner Wink zu geben wäre:

Wie erwähnt waren die Orchester gerade zur Zeit von Mozart und Haydn eher klein, drei bis vier 1. Violinen-Pulte waren wohl Durchschnitt. Solch ein Kammerorchester in einem großen Saal spielen zu lassen, ist doppelt widersprüchlich: Zum einen wird vieles auf größere Distanz zu leise und damit schlicht nicht hörbar. Zum anderen verliert man den Lautstärkeeindruck bzw. die vorgeschriebene Dynamik: Wechsel von piano zu fortissimo wären heftige, emotionale Geschehnisse in einem kleinen Raum; in einem zu großen Saal dagegen gleicht sich alles aus zu einem mezzopiano bis mezzoforte.

Fazit

Jeder Konzertbesuch kann sich mit der Zeit den Platz im Konzertsaal aussuchen, der ihm am meisten zusagt. Die einen mögen vielleicht – geprägt durch den transparenten Klang ihrer Stereoanlage – einen Platz im Parkett, nahe am Geschehen, mit größerer Dynamik, und eindrucksvollem Sound. Andere haben lieber etwas Distanz und mehr Gesamtklang, wiederum andere wollen vielleicht den Dirigenten sehen und so auf visueller Ebene intensiver am Konzertgeschehen teilhaben. Schwieriger ist es für den Musiker und insbesondere den Dirigenten, der sein Spiel den jeweiligen akustischen Umständen anpassen muss, um für den Zuhörer das Beste herauszuholen.

Literaturhinweise:

1. Weinzierl, Stefan: “Beethovens Konzerträume”, 2002, Verlag Bochinsky

2. Fasold, W. / Veres, E.: “Schallschutz und Raumakustik in der Praxis”, S. 136, 2. Auflage 203, Verlag Huss-Medien

No Comment